Véhicule Expérimental (VE) 111 Topaze

Histoire

Au début des années 1950, les autorités françaises avaient jugé indispensable de posséder une force de dissuasion autonome et donc de lancer des projets concernant l’arme atomique, mais aussi son vecteur : le missile balistique stratégique. Ainsi en 1959, la SEREB Société d’Étude et de Réalisation d’Engins Balistiques est créée. Afin de développer les techniques de base dans les domaines du pilotage, du guidage, des moteurs et des matériaux, le programme d’études balistiques de base, rebaptisé, plus tard « Pierres précieuses », est lancé.

Plusieurs fusées sont alors développées pour mettre au point pas-à-pas les briques nécessaires à la création d’un engin balistique, mais aussi, car l’idée fait son chemin, un lanceur spatial. Ces fusées, dont la désignation débute par VE (pour Véhicule d’Essais) et suivi d’un code qui indique la composition sur trois chiffres :

- Le premier chiffre est 1 pour un mono-étage, 2 pour un bi-étage.

- Le deuxième chiffre est 1 pour poudre, 2 pour liquide, 3 pour 1 étage liquide et l’autre à poudre.

- Le troisième chiffre est 0 pour un engin non piloté, 1 pour un engin piloté.

Ainsi est créée VE.10 Aigle dont le but est de mettre au point le bloc propulseur à poudre. Il est suivi VE110 Agathe, chargée de la mise au point de l’ogive de mesure, 12 tirs seront effectués entre 1961 et 1964 et jugés satisfaisants.

La VE.111 Topaze est développée à partir de fin 1960, afin de développer le système de pilotage automatique. Elle est beaucoup plus perfectionnée puisqu’elle utilise une centrale gyroscopique pour se stabiliser, ainsi qu’un programmeur d’attitude, et utilise quatre tuyères mobiles pour s’orienter. Le premier tir a lieu en juillet 1962. 14 tirs de différentes versions (Courtes, Longues, instables) ont eu lieu dont 13 avec succès jusqu’en mai 1965.

Ces bons résultats permettent ainsi de continuer le programme Pierres précieuses avec VE.121 Émeraude (qui réutilise sa case à équipements et sa tête de mesure) et permet de développer le premier étage à carburant liquide. Puis de VE.231 Saphir qui utilise une Topaze comme second étage et qui permet d’étudier l’intégration et la séparation des deux étages, puis de développer le système de guidage du missile balistique ainsi que du corps de rentrée.

C’est finalement en intégrant un troisième étage issu de la VE.210 Rubis au sommet de la Saphir qu’est créé Diamant A, premier lanceur spatial français. Le 26 novembre 1965, Diamant A1 lança avec succès le satellite Astérix depuis la base d’Hammaguir en Algérie.

Caractéristiques

| Diamètre | 0,8 m |

| Longueur | 7,07 m |

| Masse | 2 840 kg |

| Masse du premier étage | 1 530 kg |

| Longueur du premier étage | 2,85 m |

| Largeur du premier étage | 0,8 m |

| Nombre de moteurs | 4 |

| Poussée totale | 120 kN |

| Durée de poussée | 39 secondes |

| Impulsion spécifique | 245 secondes |

Descriptif

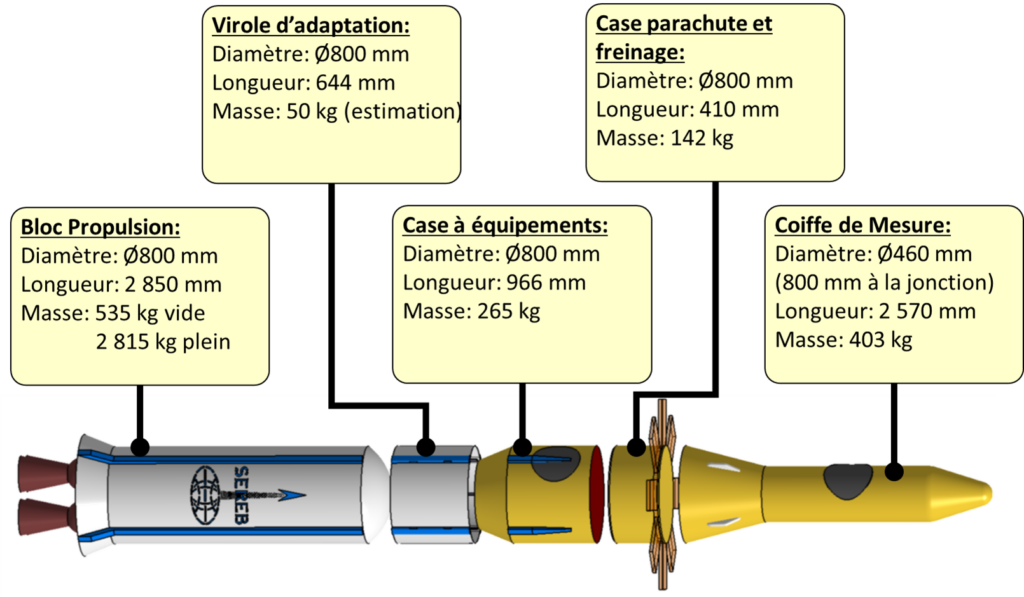

Le véhicule expérimental VE.111 Topaze se décompose en cinq sections majeures :

- L’ogive expérimentale, ou coiffe de mesure, contient tous les instruments de mesure et de trajectographie du vol, la télécommande d’autodestruction et les moyens de télécommunication. Elle est recouverte extérieurement d’un matériau stratifié de type ablatif à deux couches qui limitait la température interne et protégeait le conteneur supportant les équipements de mesures. Elle se sépare du reste de l’engin grâce à une sangle pyrotechnique et embarque son propre parachute pour assurer sa récupération.

- La case parachute et freinage est liée mécaniquement à la case à équipements. Elle permet de ralentir l’ensemble « propulseur / case à équipements » lors de la séparation de la coiffe. Pour éviter la collision avec celle-ci, le freinage est réalisé via l’ouverture de 12 volets. Elle contient aussi les parachutes et le système de déclenchement pour assurer la récupération de la case à équipements. Elle embarque un générateur hydraulique autonome ainsi que plusieurs instruments de mesures.

- La case à équipements contient l’ensemble des supports d’équipements opérationnels de pilotage et guidage : un bloc gyrométrique 10721 SAGEM à trois gyromètres, une unité d’alimentation électrique (un convertisseur 208 VAUXILEC 400 Hz et une batterie 27 V), un bloc de commande SFENA, et une centrale inertielle. Il s’agit du cerveau de la Topaze, elle contient tous les calculateurs de guidage et contrôle la trajectoire de l’engin sans intervention des équipes au sol en suivant un programme de vol établi à l’avance.

- La virole inter-étage permet de relier le propulseur à la case à équipements. Celle-ci permet de réaliser les connexions électriques et hydrauliques, elle porte aussi la prise ombilicale vers le pas de tir. Elle réalise la séparation avec la case à équipements via une série de boulons explosifs.

- Le bloc propulsion assure la poussée de l’engin. À l’intérieur de ce propulseur est coulé un bloc de poudre Isolane fabriqué par la Poudrerie Nationale de Saint-Médard en Jalles près de Bordeaux. Sur le fond sont fixées quatre tuyères en tissu de silice imprégnées de résine phénolique fabriquées par la SEPR à Villejuif, qui par braquage permettent le pilotage et le guidage de l’engin. Pour assurer efficacement leur braquage, elles sont du type coudé-rotative, l’angle du coude étant de 15° avec l’axe de référence du propulseur. Le roulement et les joints d’étanchéité utilisés pour la rotation devaient pouvoir tenir à une température de 3000°C, température de sortie du jet.

Notre appareil

Notre exemplaire est une VE111 C, il a été acquis par les Ailes Anciennes Toulouse au début des années 90 auprès d’un établissement scolaire toulousain qui souhaitait s’en séparer. Il est conservé depuis dans les locaux de l’association, cependant des années de stockage ainsi que trois déménagements ont peu à peu dégradé son enveloppe nécessitant une restauration avant de pouvoir être exposé.

L’ensemble de vol, composé de la coiffe de mesure, de la case de freinage et de la case à équipement, proviennent du VE.111 C N°10. Ils ont été tirés depuis le pas de tir Brigitte de CIEES à Hammaguir le 24 octobre 1963, avec succès. Ils auraient atteint une altitude maximale 80 km avant de redescendre sous parachute et d’être récupérés pour le dépouillement des données de vol.

L’ensemble de propulsion est composé du moteur fusée n°8 et du réservoir n°19. Les blocs propulsion n’étant pas récupérés à l’issue du vol, ces exemplaires ont vraisemblablement été utilisés uniquement au banc d’intégration équipements, ceux-ci ne portant aucun stigmate de tir statique.

La virole d’adaptation est une maquette reconstituée par l’association durant la restauration, aucun élément original n’ayant pu être retrouvé.

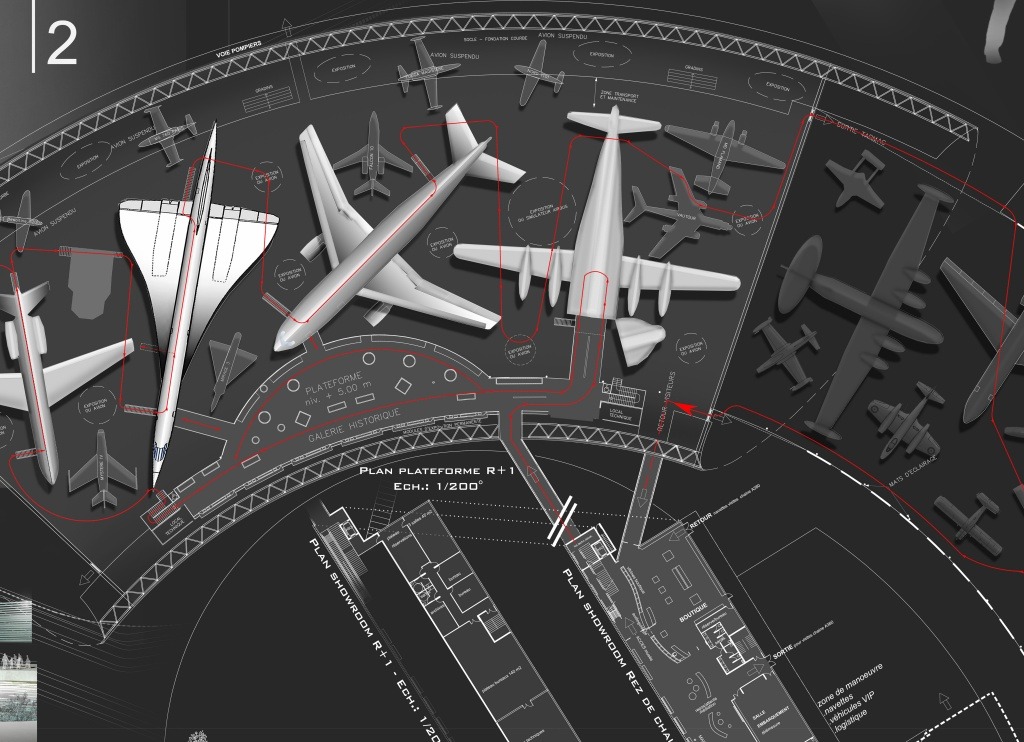

Elle a été entièrement restaurée entre février et juin 2025, pour l’ouverture de la Base Aérienne à Vocation Spatiale 101 de Toulouse. Elle est dorénavant exposée dans les murs du Commandement de l’Espace.

Elle a été présentée Place du Capitole, le 2 juillet 2025, pour la cérémonie d’ouverture de la BASV 101, où elle a suscité l’admiration du public avant de recevoir plus tard dans l’année le Grand Prix du Patrimoine de l’Aéroclub de France.

🏆 Une reconnaissance prestigieuse

Le 1er décembre 2025, notre fusée VE 111 Topaze a reçu le Grand Prix du Patrimoine de l’Aéroclub de France 2025, avec le soutien du GIFAS.

Cette distinction récompense le travail minutieux de restauration réalisé par nos bénévoles, ainsi que la valeur historique de cet engin emblématique des débuts de l’aventure spatiale française.

Galerie d’images

Les différents éléments de la fusée Topaze avant sa restauration.

Remise du Grand Prix du Patrimoine 2025 à la fusée Topaze

Fusée Topaze VE111 devant les stands

Fusée Topaze VE111 devant la façade du Capitole avec des membres de notre association